PCに複数のOSを入れるとしたら、普通はパーティションを切り直してmulti-boot環境を作ればいいんだろうけど、VMwareユーザーの俺としては、異なるOSが必要になったらVM(仮想マシン)を作って入れちゃおうって考えが優先しちゃう。

今でこそホストOSなしのサーバー用が脚光を浴びているVMwareだが、Linuxが出始めのころ(まだkernel 0.96ぐらいのころ)は、slackwareをホストOSにして、VMwareのVM上でDOS/VとかWindows95とか動かしていたので、割と愛着があるんだよね。

その後、Windowsが重くなるにしたがって、VM上で動かすのがつらくなったので、結局Windowsを直に使うようになって、その後WindowsをホストOSにしてWindowsを動かすようになって、現在に至るわけなんだけど、今は普段Windows XP上でVMware Workstationを起動して、その上で日本語版と韓国語版のWindows 2000を動かしている。

今のVMware Workstation(たぶんPlayerも)って、難しい設定をしなくてもVMそのものがネットワークの一部に組み込まれちゃうし、USB機器も普通に使えちゃうし、Windows同士ならホスト-ゲスト間、ゲスト-ゲスト間でコピペやドラッグ&ドロップでのファイル・コピーもできるので、そりゃもう便利に使っている。なにしろ、ホストになっているXPをrebootしなくていいんだからね。

そんなある日、「パーティション切ってLinux入れた方が256倍快適」ってコメントを寄せられたので、それじゃVMwareの立場ないじゃん!ってことで、VMware上のLinuxが本当に1/256なのか試してみようと思って、久々にLinuxパッケージを入れてみることにした。

Slackwareのころと違い、今や「りにゅ」ってよりどりみどりなんで、どれにしようか迷っていたんだけど、会社の「りにゅ使い」に「ラクショーで動くりにゅってどれ?」って聞いたら、Ubuntuをすすめられた。

帰宅してUbuntuの関連サイトを見てみたら、「日本語 Remix VMware用仮想マシンのダウンロード」ってーのを見つけて、もう笑いが止まらんかった。

これでもう何一つ悩む必要がなくなったので、さっそくダウンロードしてインストールしてみた。

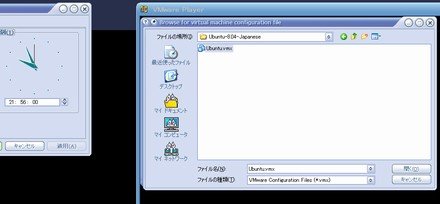

21:56、ダウンロード・パッケージに入っていたVM(仮想マシン)のファイルを読み込んで起動。

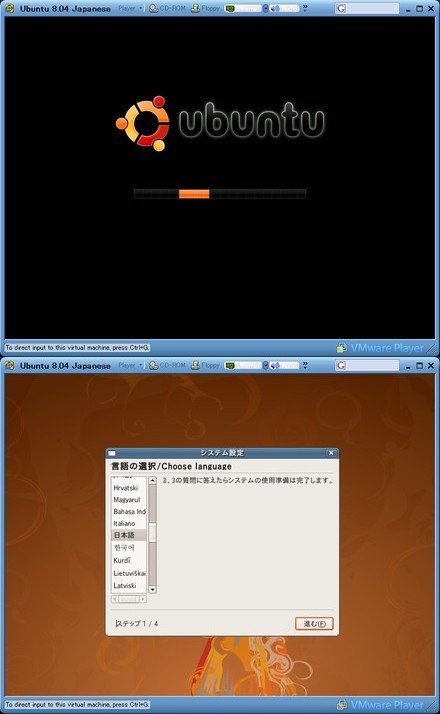

初期設定で使用言語、ユーザー名、パスワードを入力。

インストール開始から数分後(5分以内)には、もう使えるようになってしまった。

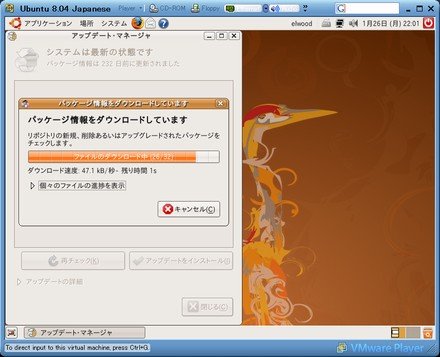

写真はアップデート中の画面だが、これはセットアップそのもののプロセスとは関係なくて、セットアップ完了後に俺が手動で起動したもの。

この状態で既にWebブラウザーもe-MailブラウザーもOpen Officeも入っていて、実際、アップデート・ファイルをダウンロードしながら、バックグラウンドでいろいろと動かして遊んでいた。

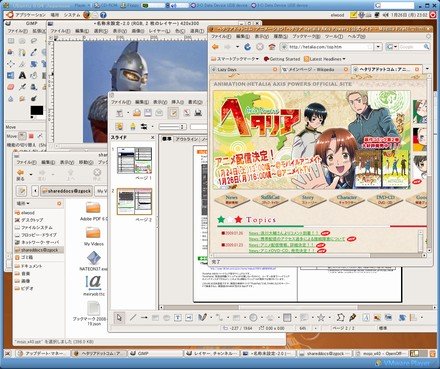

どう遊んでいたかは内緒だが、だいたいこんな感じw

これぐらい(Webブラウザー、OpenOffice Presentation、GIMP、ネットワーク・フォルダーを開いている)でもストレスなく動く。

Win2Kを動かしてもそれほど遅いと感じていなかったので、それよりも軽いLinuxならまったく問題ない。速度面ではまったく問題なく使えるので、この256倍快適な環境というのが想像できないのだが、少なくともVMwareでも不便ということはないだろう。

あえて不便な点を述べるなら、Windowsと ゲストのUbuntu(Linux)間では、ファイルやグラフィックスのコピペができないことぐらいか(できるのかも知れないが、どうもうまくいかない)。

でも、multi-bootはもともとコピペができないけど、VMwareならテキストのコピペはできるし、NTFSのマウントはできないけど「共有フォルダ」経由でのファイルのコピーは可能なので、困ることはないだろう。

何よりセットアップが実質5分以内で終わるのは「楽」以外の何者でもないw

これはUbuntuがそういうパッケージを配布しているからに他ならないのだが、他のLinuxでも一度インストールしてVMのイメージを作っちゃえば、同じように配布できるわけだから、やっぱ楽には変わりない。

結論:やはり使えるではないか、VMware……。

んでも、大量のアップデート・ファイルをダウンロードしまくってくれるのは、やっぱり仕方ないんかねえ~。いきなり「306個のアップデートがインストールされます」って、萎えるぜえ~。Windowsよりはマシだけどねw

あとはUSB機器をどうやって使うかだけど、よく考えたらホストOS上で普通に使えてんだから、わざわざUbuntu上で使う理由なんてないわけだ。必要なものはスキャナーとプリンターぐらいか?これだけ後で調べておくか。

私の

NEC B5 C-433 ではVMきつくてw

dualboot XP+slax系にしてみました。

快適です。

次は

TOSHIBA B5 P3-700 1スピンドルに

外付けブートCD用意してやってみるつもり。

ま、 趣味の範囲ですからww

やってみるつもり、って……マルチコアじゃなきゃきついってば!(^^;

そうですね。VMwareの利点は

・Installが簡単。という事はuninstallも楽勝。

winを汚さないですね。

変にMultiBootにしやがるとBootfileを弄くら

られて最悪何も起動しなくなってしまいます。

(まあ、Bootfileを復元してやればいいけど)

・fileをズリズリって窓を二つ開いてcopyが出来る

のが良いです。

timbuktuでも出来たと思いました。

・試験的に使いたいとか頻繁に使わなければVMware

はお奨めでしょう。

ただ、私の本当のお奨めはStorage式のHDか独立

したHD一つに一つのOSを入れて管理したいですね。これが他のOSに影響を与えず最高の性能を叩き出す事が可能だと思ってます。

うへうへ

マルチコアって・・・

いいのw

仕事で使うのは表計算程度だしw

動画編集が一番ヘビータスクだの!

つーか

ワープロ代わりなら実感としては

今のP4 3G HT 2G と

昔の 40486だったかな?

辞書がHDDに載って感動してた頃と大差ないと思う。

なにせタイピング速度は速くなってないし・・・

おもちゃで遊んでるのが分相応ですw

80486 だったか・・・

まさか、ノートPCで動画編集やるんですか?なんだかHDDへの負荷もすごそうな……。

VMwareといえば、マルチコア化が急速に進んだおかげで、Xeonあたりだと6年前に比べて最大12倍ものベンチ・スコアーを出すようになっちゃいまして、それで今、企業のサーバーのリース切れを狙って、鯖の仮想化&コンソリをプッシュしているんですよ。「6年前のサーバー ウン十台が1台で動く」ってね。

実際、鯖ごとのリソースが100%使われているケースなんて稀なので、重い処理をするVMにはリソースをたくさん割り当てて、軽い処理をするVMにはRAM 256MBだけ、なんてことができるVMwareって、やっぱり楽なんですよね。H/Wが減るので消費電力も保守費用も1台分ですしw

HPC用途ならVMwareよりは直にOSを入れた方がいいんですけど、家庭でHPCやる人なんて思いっきり危険人物に決まっていますので、普通の鯖&clientには VMwareが……いや、あと数年もすりゃ個人でもHyper-Vが使えるようになるのかな?

流石に動画編集はデスクトップです。

おもちゃノートは旅行用。

企業サーバーのリース切れ。

ブレードとか色々とショップに流れて

販売されているけど一般人では謎の流通経路。

マルチコア?

随分前からマルチコアしてらーよ

P4-2G

P4-2.8G

のマルチコア時代が長かったなー

2台同時に稼動させる自称マルチコア(ぁ

昔、NECのPC-98シリーズが全盛の頃、PC-9801の上位に「PC-98XL」っていう、80286搭載のハイレグ、いや、ハイレゾ機がありまして、当時にしちゃスンゲー高性能&スンゲー価格で、一般ピーポーには高嶺(高値)の花だったんですが、その後、プロセッサーを32ビット化した「PC-98XL^2」(^2はべき乗の2)ってのが発表されて、高嶺の花が成層圏の花になっちゃったんです。

それを皮肉ったのか単なる駄洒落だったのかは知らないのですが、その年の4月1日に発売された伝説のセルフ・パロディ雑誌「Ah!SKI」に、「日の本電気」の新型PCを紹介した記事が掲載されまして、よく見るとPC-98XLを2台積み重ねて「完全マルチタスクを実現した(PC-98XL)^2」とか書いてあって、それ読んで腹筋が攣るまで笑ったことがあるのですが、そのノリですね?……って、あー、前置き長えw